ゴシック体の起源と由来|カリグラフィー

みなさんこんにちは。マクルグラフです!

今日は、カリグラフィーの中でも「重厚さ」「荘厳さ」で知られる書体、ゴシック体(Gothic)についてお話します。

普段、日本語フォントで「ゴシック体」というとサンセリフ体(明朝体の対義)を指しますよね。

ですが欧文書体でいう「ゴシック体(ブラックレター)」はまったく別物で、中世ヨーロッパの文化や宗教、美術と深くつながりながら発展した書体なんです。

今回はちょっと座学寄りになりますが、できるだけわかりやすく整理していきます。

ゴシック体の誕生

ゴシック体は12世紀から15世紀の西ヨーロッパで生まれました。

それ以前は「カロリンジャン小文字体(Carolingian minuscule)」が主流で、丸みがあって読みやすく、ヨーロッパ全体で使われていました。

出典元:Wikipedia

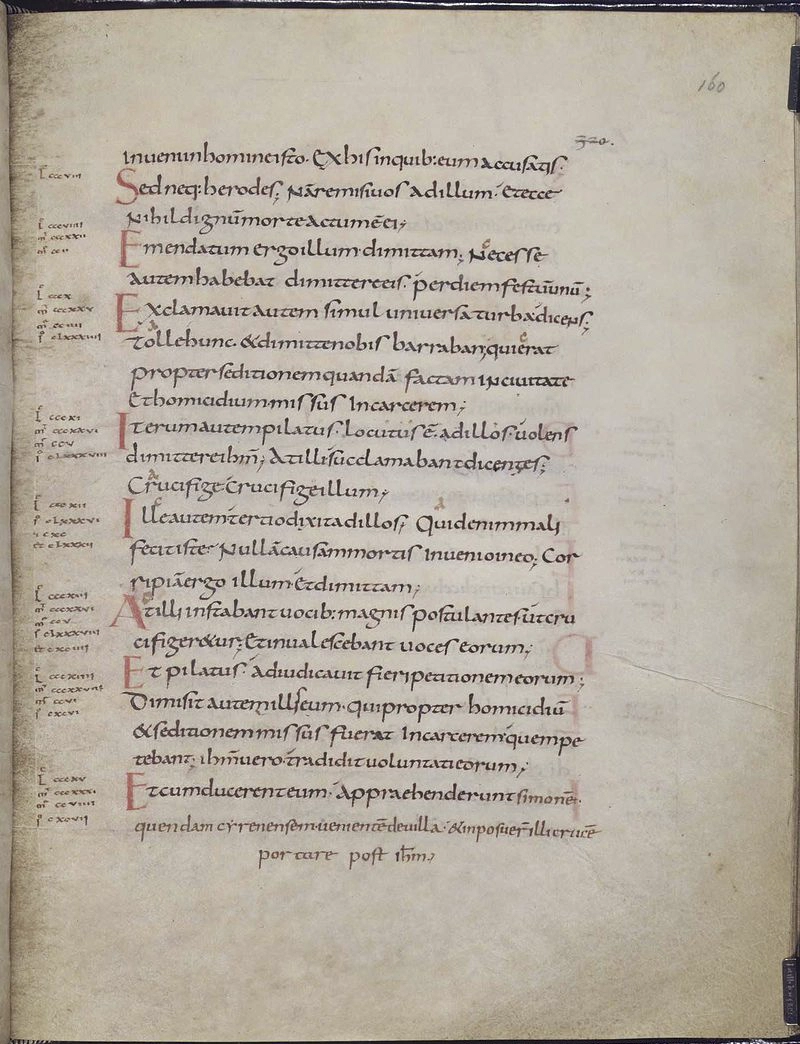

しかし、12世紀に入ると状況が変わります。修道院や大学では神学や哲学の研究が盛んになり、ものすごい量の写本が必要とされるようになったんです。

そこで求められたのが「できるだけ小さく、でもたくさんの文字を収めたい」という工夫でした。その結果、縦長で圧縮された直線的な字形が発達します。これがゴシック体の始まりです。

出典元:Wikipedia

「Gothic」という名前の由来

実は「ゴシック」という名前は当時の呼び名ではありません。

ルネサンス期の人文主義者たちが、この書体を「野蛮なゴート族(Gothic)」にたとえてそう呼んだのが始まりです。彼らにとって理想は古代ローマやギリシアの書体(ローマンキャピタルなど)だったので、それと比べてゴシック体は「硬い」「野蛮」だと見られてしまいました。

出典元:Wikipedia

なので当時は「ゴシック体」という言葉には批判的なニュアンスがありました。

でも実際には、中世ヨーロッパの文化に根づき、実用性と荘厳さをあわせ持った大切な書体だったのです。

ゴシック体の特徴

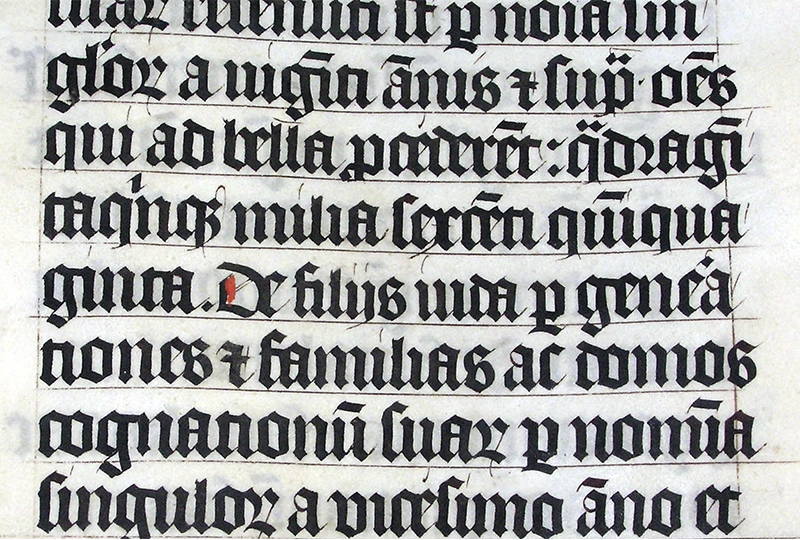

ゴシック体はブラックレター(Blackletter)とも呼ばれます。

これは、線が密集して紙面が黒々と見えることからついた名前です。特徴を挙げると

縦線が強調されて角ばった印象になる

横線は短めで、文字全体が圧縮されている

字間が狭く、ページ全体が網目のように見える

出典元:Wikipedia

こうしたデザインのおかげで、一枚の紙面に情報を多く収めることができ、しかも宗教書にふさわしい厳かな雰囲気を出すこともできました。

ゴシック体の種類

ゴシック体はいくつかのスタイルに分かれています。代表的なものを紹介すると

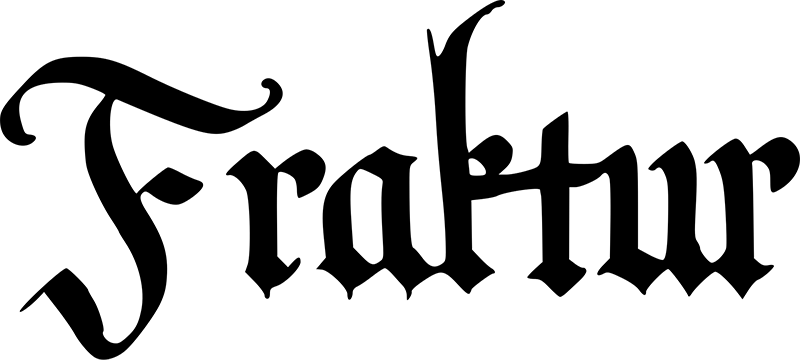

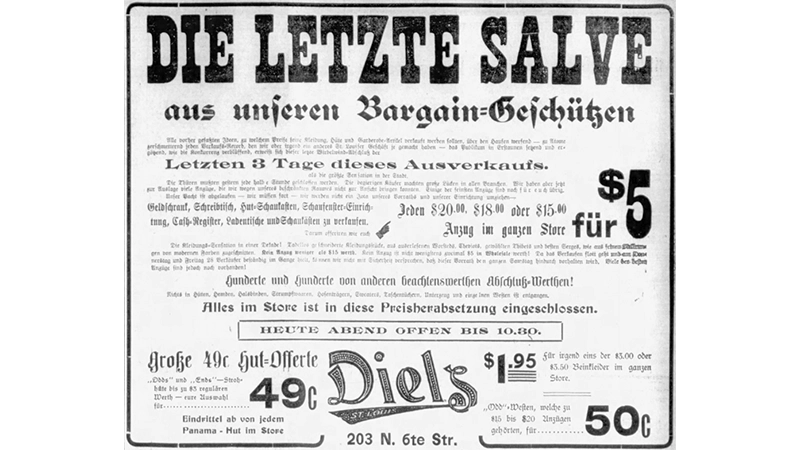

フラクチャー(Fraktur)

ドイツで発展。16世紀以降も使われ続け、20世紀前半まで新聞や書籍に残っていました。

出典元:Wikipedia

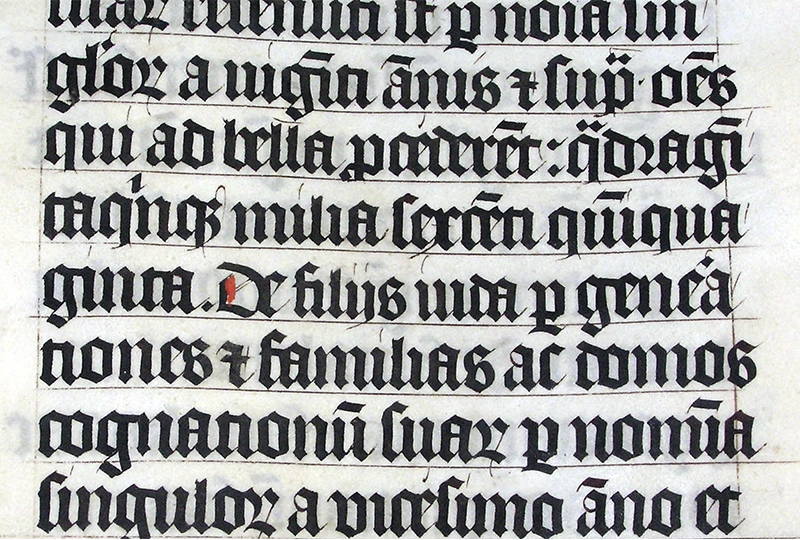

テクストゥーラ(Textura)

最も典型的なゴシック体。直線的で沢山書かれた紙面は網の目のように整列された見た目となり、宗教書によく使われました。

出典元:Wikipedia

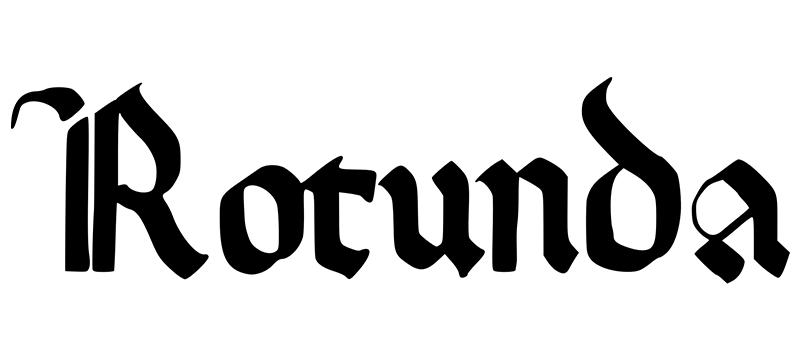

ロトゥンダ(Rotunda)

イタリアやスペインで発展。テクストゥーラより丸みがあり、読みやすさが特徴。南ヨーロッパで人気でした。

出典元:Wikipedia

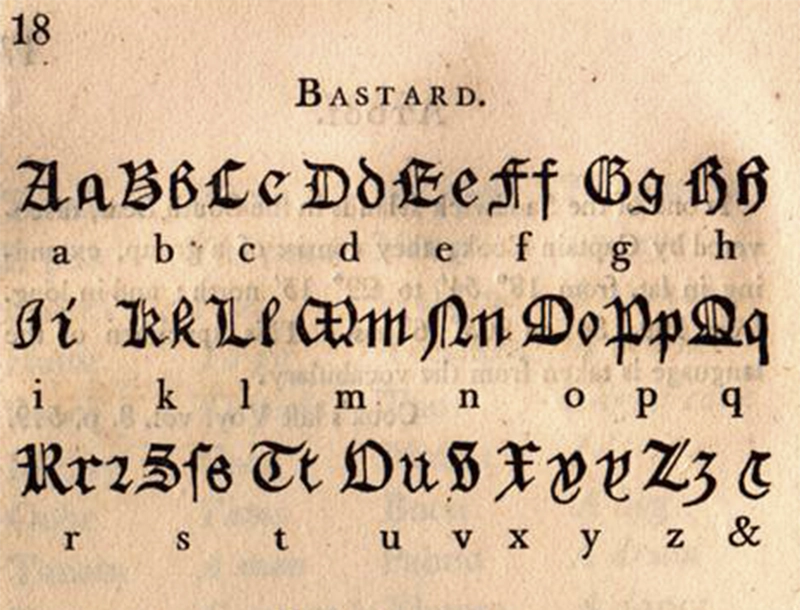

バスタルダ(Bastarda)

フランスやブルゴーニュ地方で広がった混合スタイル。公文書や文学作品など幅広い場面で使われました。

出典元:Wikipedia

宗教と学問における役割

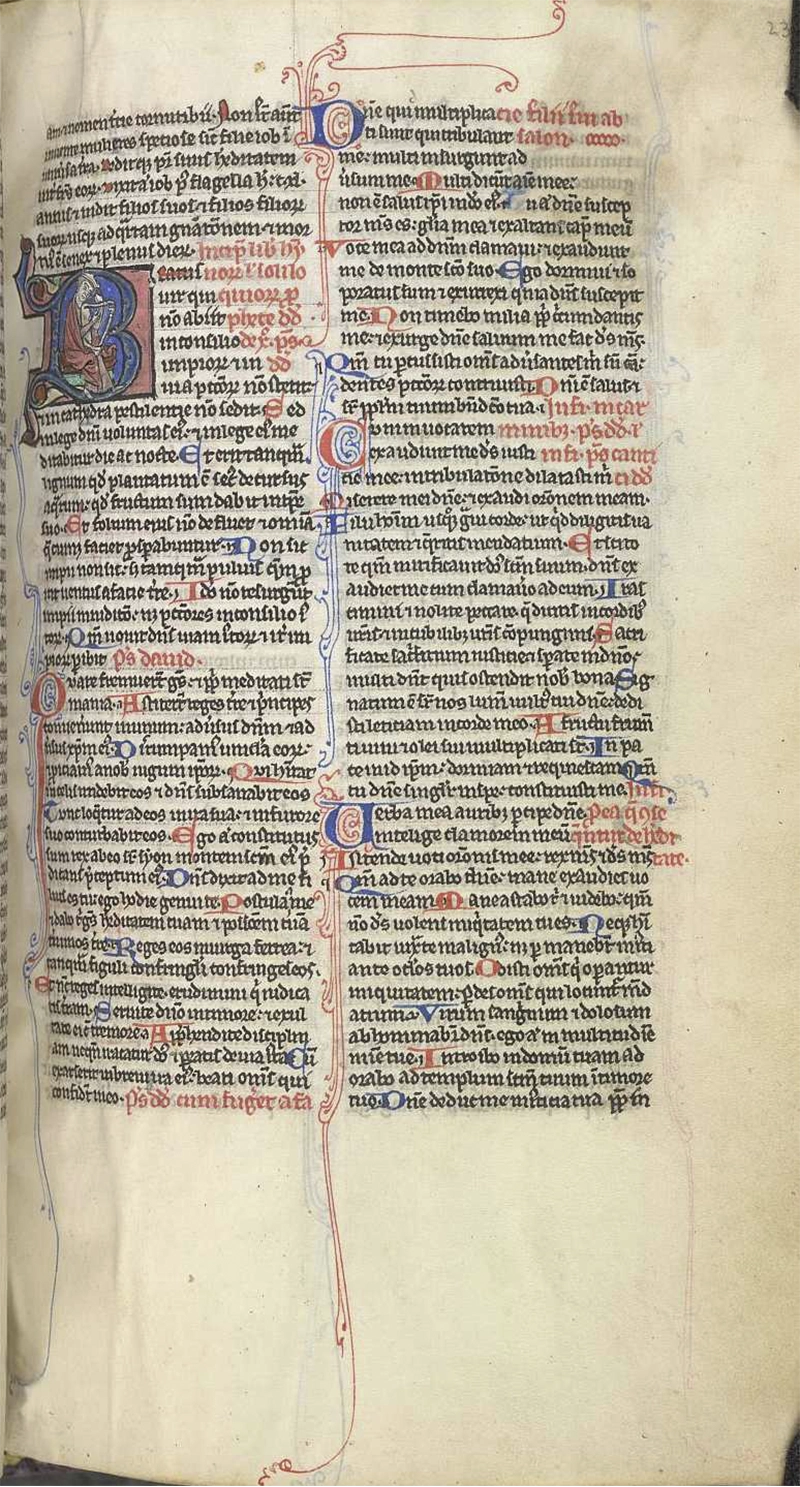

ゴシック体は特に聖書や典礼書でよく使われました。

重厚で堅実な字形が「神の言葉にふさわしい」と考えられたからです。さらに大学や修道院でも、学術的な文書や教科書の筆写に使われ、中世の学問を支える基盤となりました。

特にテクストゥーラは、神学や法学の分野では「標準的な書体」とされ、欠かせない存在でした。

出典元:Wikipedia

印刷技術との関わり

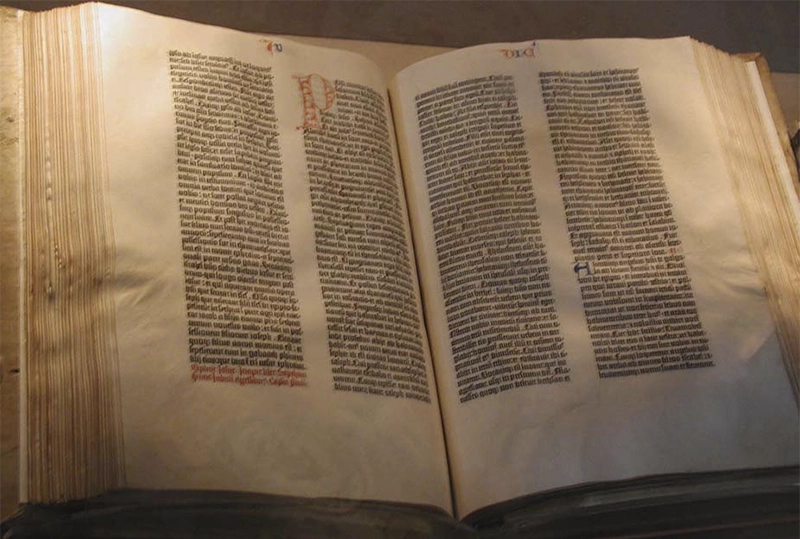

15世紀、グーテンベルクが活版印刷術を発明したとき、彼が最初に選んだのもゴシック体(テクストゥーラ)でした。

代表的な「42行聖書」は写本をそのまま印刷したようなデザインで、印刷物でも手書きの雰囲気を大切にしていたのです。

出典元:Wikipedia

これが成功し、印刷の主流書体としてゴシック体が広まります。ドイツやフランスでは長く標準でしたが、ルネサンス期にローマン体が登場すると、徐々に役割を譲っていきました。

ルネサンス以降の評価

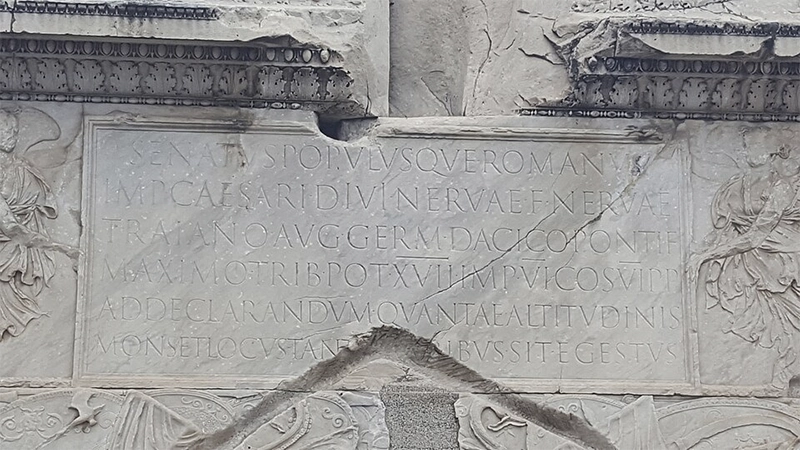

ルネサンス期の人文主義者たちは、古代ローマ碑文を手本としたローマン体を「理想」としていました。

そのため、ゴシック体は「古い」「野蛮」とされ、イタリアやフランスでは衰退していきます。

出典元:Wikipedia

ただしドイツ語圏では事情が違い、フラクチャー体は文化的アイデンティティとも結びついて20世紀初頭まで使われ続けました。新聞や学術書にも長く残ったのはその象徴です。

出典元:Wikipedia

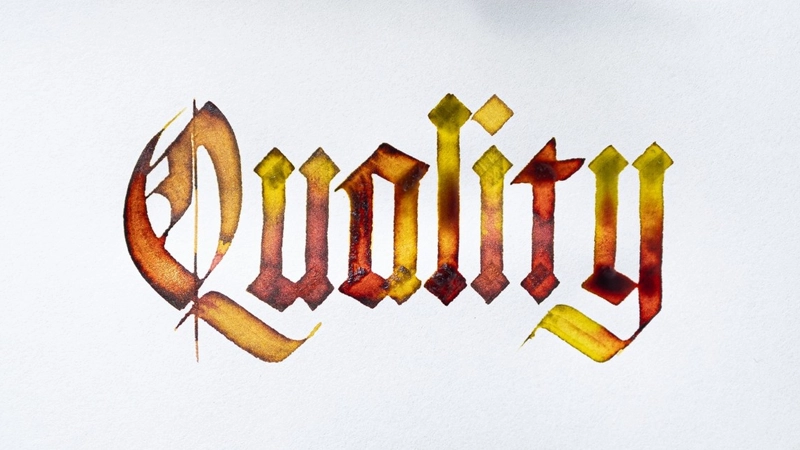

ゴシック体の現代的意義

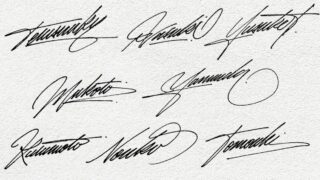

現代では、ゴシック体は主に装飾や芸術の領域で活躍しています。

欧文カリグラフィーではテクストゥーラやフラクチャーは難易度の高い書体として位置づけられ、練習する人にとって挑戦のしがいがあるスタイルです。デザインの分野でも、ポスターやロゴで「伝統」「重厚感」を表すときによく使われます。

また、日本語の「ゴシック体フォント」とは全く別物です。日本語の「ゴシック体」は欧文でいうサンセリフ体(sans-serif)を指します。ここを混同しやすいので、注意が必要ですね。

まとめ

ゴシック体は、12世紀ヨーロッパで「多くの情報を効率よく収めたい」という需要から生まれました。

縦長で密度の高い字形は、宗教や学問、印刷の分野に広く使われ、やがて中世文化を象徴する書体となります。

名前自体はルネサンス期に批判的につけられたものでしたが、実際にはヨーロッパ文化に深く根ざし、ドイツでは20世紀まで残り続けました。

カリグラフィーを学ぶ際、この歴史を知っておくと「形」だけでなく、背景にある文化や思想を感じながら練習できると思います。

イタリック体の起源と由来についてはこちら

おすすめの用紙はコチラ

投稿者プロフィール

- カリグラファー , デザイナー

-

カリグラファー、グラフィックデザイナーとして活動

YouTubeにて「日本1やさしいカリグラフィー講座」を運営

カリグラフィーの筆耕サービス、シグネチャーサイン制作等文字に関わるクリエイティブを得意とする。

Graffiti と Calligraphy を融合させたアート活動も精力的に行う。

最新の投稿

イベントレポート2025年12月1日システム手帳サミット2025 ありがとうございました!

イベントレポート2025年12月1日システム手帳サミット2025 ありがとうございました! お知らせ2025年11月11日システム手帳サミット2025にてワークショップを行います!

お知らせ2025年11月11日システム手帳サミット2025にてワークショップを行います! カリグラフィー2025年8月25日ゴシック体の起源と由来|カリグラフィー

カリグラフィー2025年8月25日ゴシック体の起源と由来|カリグラフィー カリグラフィー2025年8月20日イタリック体の起源と由来|カリグラフィー

カリグラフィー2025年8月20日イタリック体の起源と由来|カリグラフィー