イタリック体の起源と由来|カリグラフィー

みなさんこんにちは。マクルグラフです!

今回は、欧文カリグラフィーの中でも特に基本となる「イタリック体(Italic)」について、起源や由来を掘り下げていきます。普段、何気なく「イタリック体」と呼んでいるこの書体には、ルネサンス期イタリアの文化や出版史と深く関わる歴史があります。今回は少し座学的な要素が多いです!

イタリック体の誕生

イタリック体の源流は、15世紀末から16世紀初頭のイタリアにあります。

当時、教養階級の人々は、宮廷や役所での記録、学者や詩人の手紙など日常的に大量の文書を書いていました。そのため「早く」「読みやすく」「美しい」書体が求められていました。

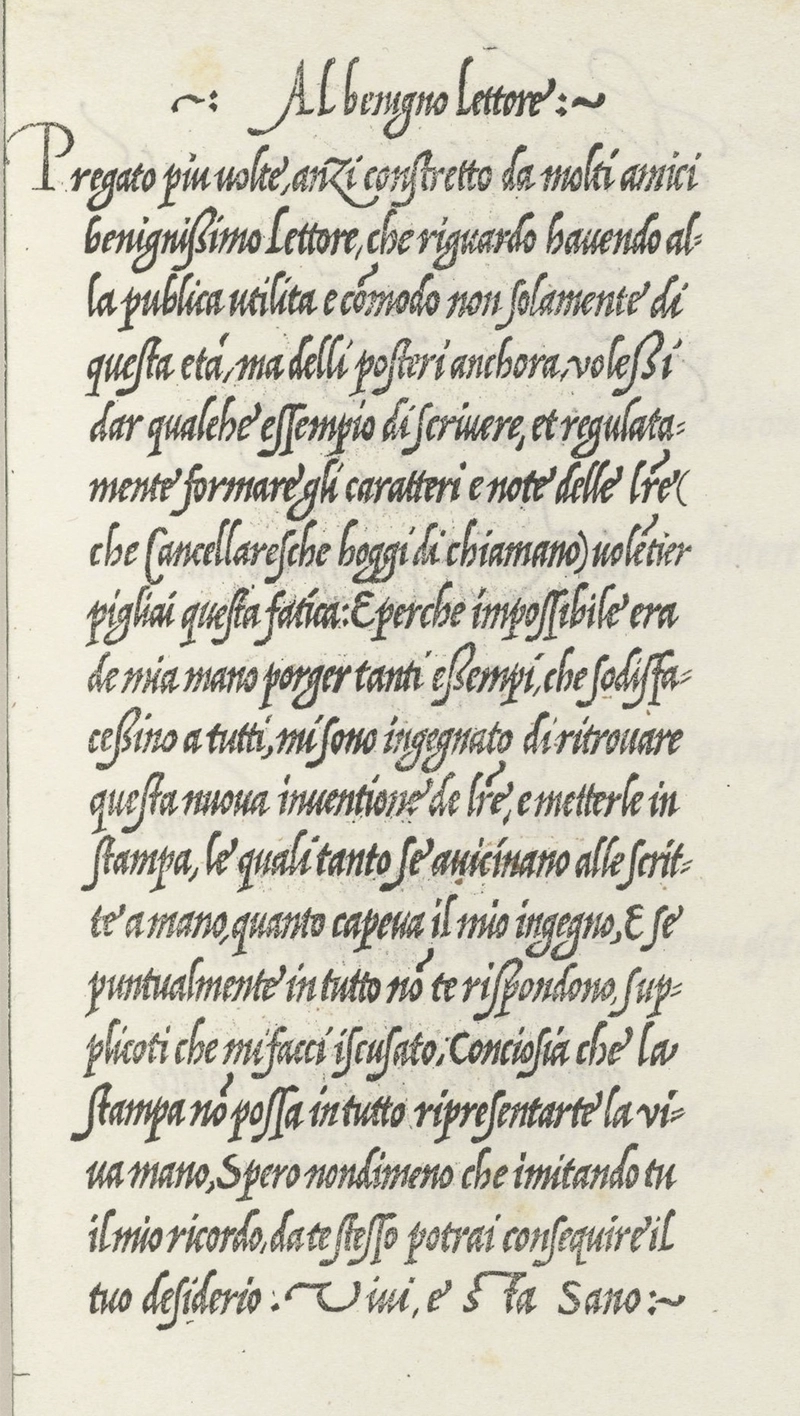

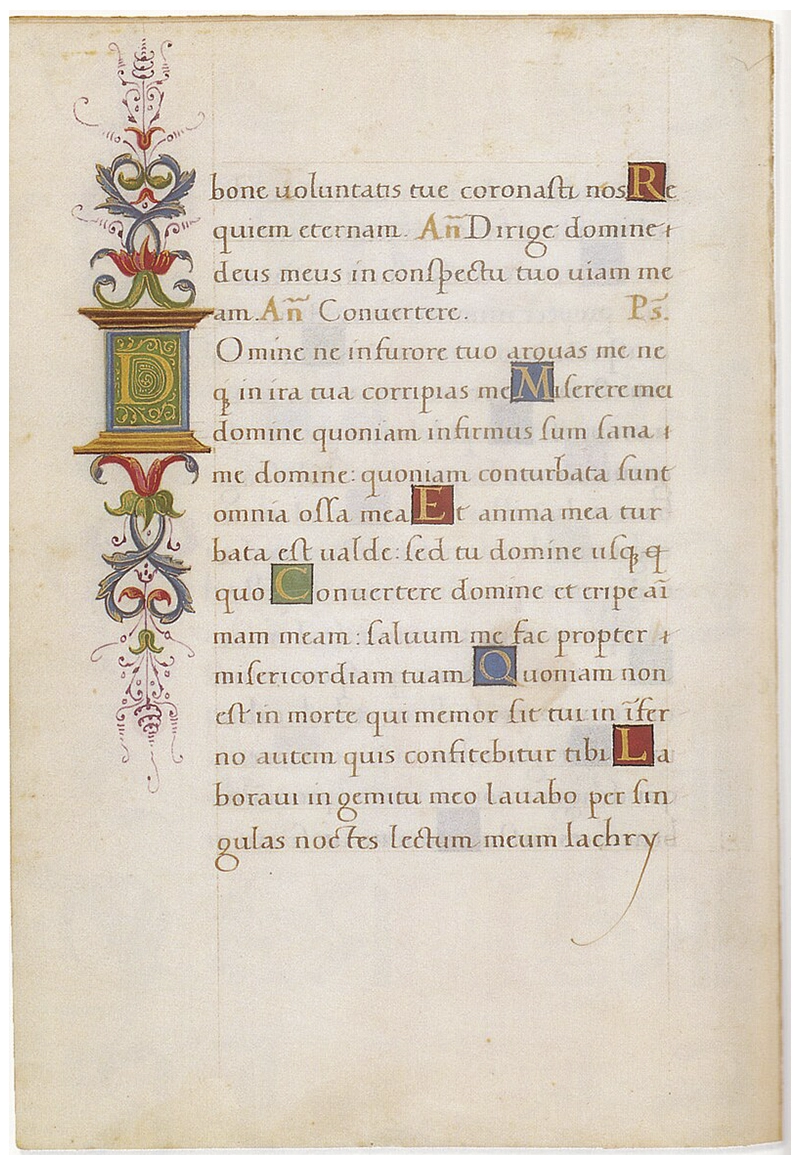

こうした背景のもと、ローマの書記官たちが使っていた実務的な筆記体が徐々に洗練され、カンチェラーリスカ(Cancellaresca)=宮廷書記体と呼ばれるスタイルが生まれます。この書体は直立したゴシック体に比べると斜めに傾き、細長く、流れるような線を持っていました。これが後の「イタリック体」の直接の原型です。

「Italic」という名前の由来

「Italic」という言葉は、文字通り「イタリア風の」という意味を持ちます。

ルネサンス期のヨーロッパでは、イタリア文化が芸術や学問の中心として憧れの対象でした。そのため、イタリアで生まれた書体に「Italic(イタリア風の書き方)」という名前がつけられ、ヨーロッパ全土に広まっていきました。

「イタリック」とは「斜めの字」を意味するのではなく、「イタリア由来の字形」というニュアンスを持つ言葉です。また、印刷技術の発展とともに、傾斜した書体そのものを「Italic」と呼ぶようになり、現在の用法につながっています。

アルドゥス・マヌティウスと印刷イタリック体

出典元:Wikipedia

いやいや、カタカナ多いわ!って感じですよね!わかります…

でもちょっと待ってください。この方凄いんです。

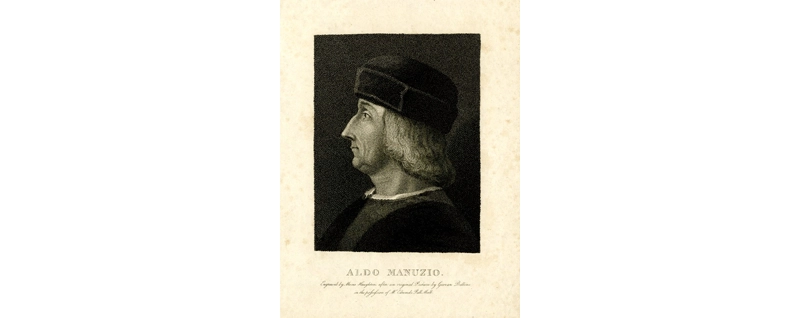

イタリック体が歴史的に有名になる大きな転機は、ヴェネツィアの出版人アルドゥス・マヌティウス(Aldus Manutius, 1449–1515)の活動でした。

この方は人文学者向けに小型で持ち運びやすい書籍を作ることを目指し、従来の大きな書物とは異なる判型を採用しました。そして、その小型本に合うようにデザインされたのが「印刷用イタリック体」です。

このイタリック体は、当時の宮廷書記体をモデルに、パンチカッターのフランチェスコ・グリッフォ(Francesco Griffo)が彫刻しました。結果として、コンパクトで読みやすく、美しい書籍が登場し、知識人や学生たちの間で大きな人気を得ました。これにより、イタリック体はヨーロッパ中に急速に広まります。

手書きのイタリックと印刷のイタリック

ここで区別したいのは、手書きのイタリック(カンチェラーリスカ)と、印刷書体としてのイタリック(アルドゥス版)です。

- 手書きのイタリックは、筆記スピードを重視した実用的なスタイル。傾斜があり、字形はシンプルで、当時の手紙や公文書に使われました。

- 一方、印刷イタリックは、出版物に適したデザインへと整理され、洗練された「書体」として確立されました。

この二つは互いにライバルのように影響し合いながら発展し、のちに「イタリック=傾いた字」という一般的な概念につながっていきます。

ルネサンス文化との関わり

出典元:Wikipedia

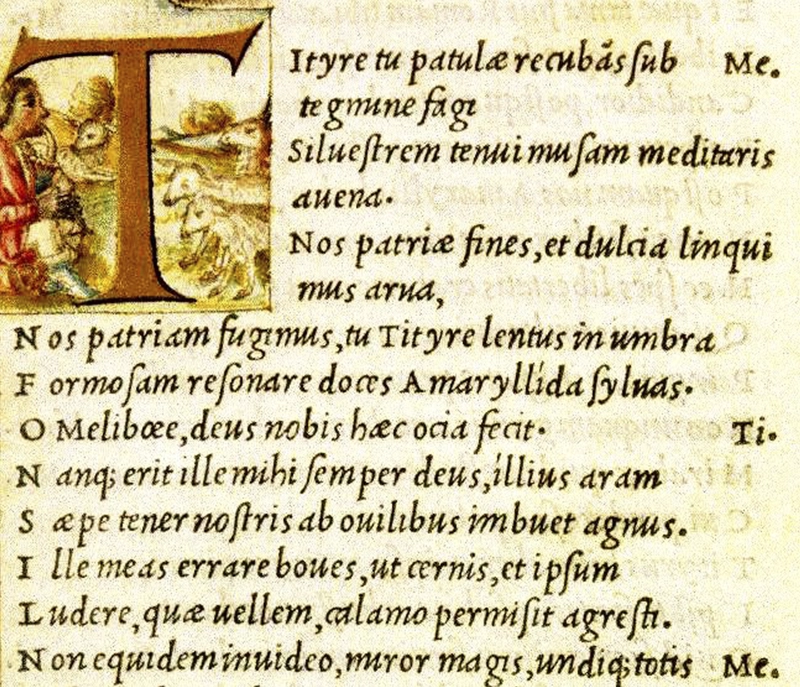

イタリック体が広まった背景には、ルネサンスの「古典復興」の流れがあります。(過去の優れた文化や芸術を模範とし、それを再び復興させようとする運動のこと)

人文主義者たちは古代ローマの碑文や写本を研究し、それを現代にふさわしい形で再解釈しようとしました。その結果、ローマン体(直立した書体)と並んで、実用的で人間味のあるイタリック体が重宝されました。

出典元:Wikipedia

特に、詩や文学作品の筆写、書簡のやり取りにおいて、イタリック体は「速く、しかも美しい表現手段」として最適でした。当時の人々はこの書体に知性と洗練さを見出し、社会的地位や文化的教養を示す手段としても用いました。

その後の発展

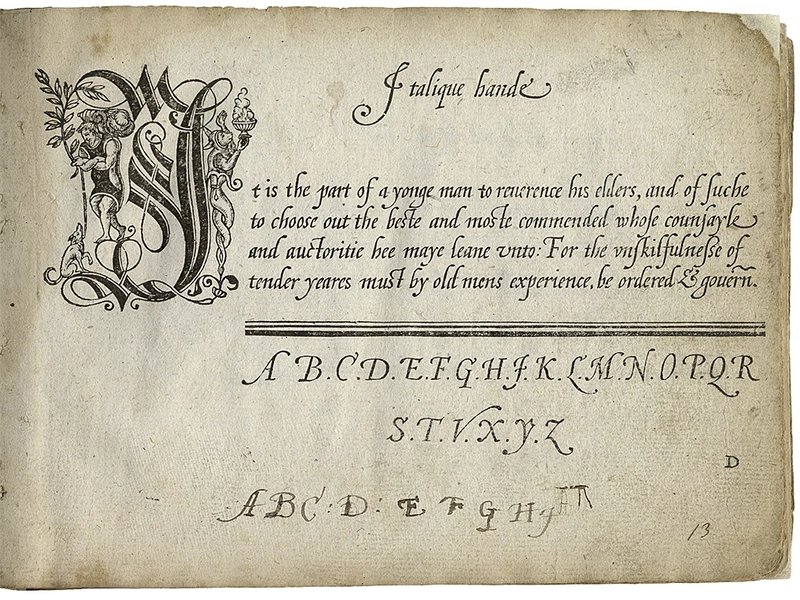

16世紀以降、イタリック体はヨーロッパ全土に普及し、各地で独自の発展を遂げます。イングランドでは「イタリックハンド」として教育に取り入れられ、フランスやスペインでも行政文書に利用されました。印刷の世界でも、ローマン体とイタリック体を組み合わせて使う習慣が生まれ、「強調=イタリック」というタイポグラフィ上の用法にもつながっています。

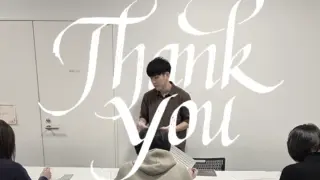

現代のカリグラフィー教育でも、イタリック体は最初に学ぶ基本書体として位置づけられています。線のリズムや文字の構造が理解しやすく、応用範囲が広いためです。私も最初に習い始めたのはイタリック体でした。

まとめ

イタリック体の起源は、15世紀イタリアの実務的な書記体「カンチェラーリスカ」にさかのぼります。

その後、アルドゥス・マヌティウスの出版活動によって印刷用のイタリックが広まり、ヨーロッパ全土に浸透しました。ルネサンスの文化的背景と結びつきながら、イタリック体は「速さ・読みやすさ・美しさ」を兼ね備えた書体として定着したのです。

私たちが日常的に「イタリック=斜体」と呼んでいるのは、この歴史の積み重ねの成果です。

カリグラフィーを学ぶ際、この背景を知っておくと、ただ形をまねるだけでなく、当時の人々の思想や文化とつながりを感じながら練習できるはずです。

投稿者プロフィール

- カリグラファー , デザイナー

-

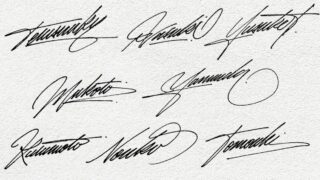

カリグラファー、グラフィックデザイナーとして活動

YouTubeにて「日本1やさしいカリグラフィー講座」を運営

カリグラフィーの筆耕サービス、シグネチャーサイン制作等文字に関わるクリエイティブを得意とする。

Graffiti と Calligraphy を融合させたアート活動も精力的に行う。

最新の投稿

イベントレポート2025年12月1日システム手帳サミット2025 ありがとうございました!

イベントレポート2025年12月1日システム手帳サミット2025 ありがとうございました! お知らせ2025年11月11日システム手帳サミット2025にてワークショップを行います!

お知らせ2025年11月11日システム手帳サミット2025にてワークショップを行います! カリグラフィー2025年8月25日ゴシック体の起源と由来|カリグラフィー

カリグラフィー2025年8月25日ゴシック体の起源と由来|カリグラフィー カリグラフィー2025年8月20日イタリック体の起源と由来|カリグラフィー

カリグラフィー2025年8月20日イタリック体の起源と由来|カリグラフィー